Der Skandal um den „Auferstandenen“

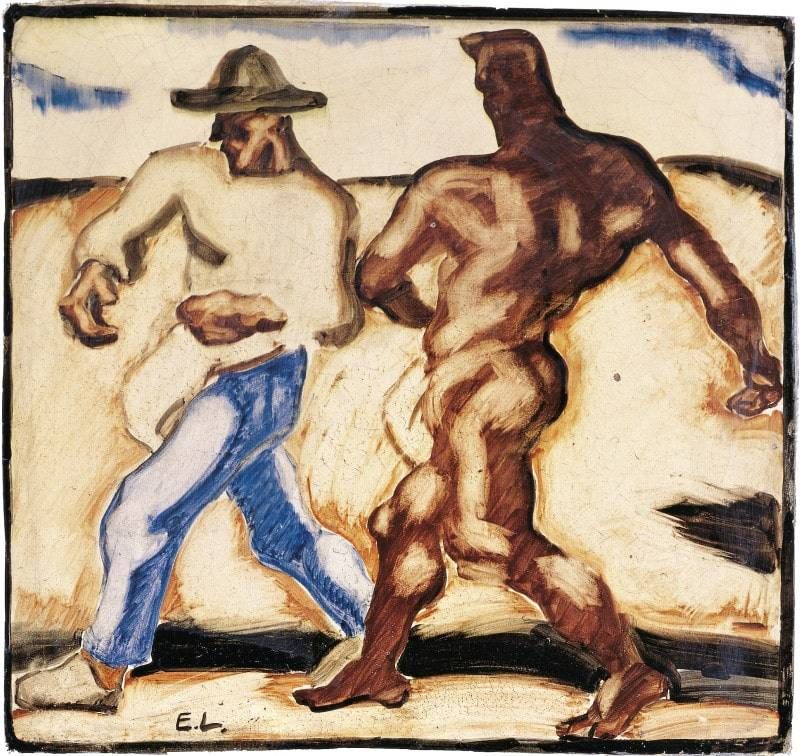

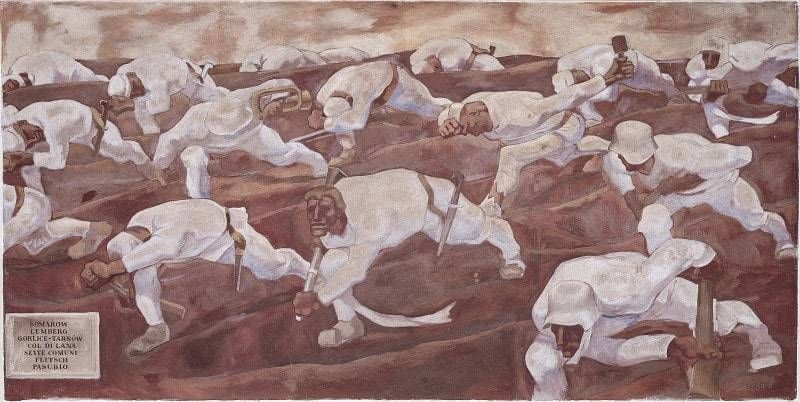

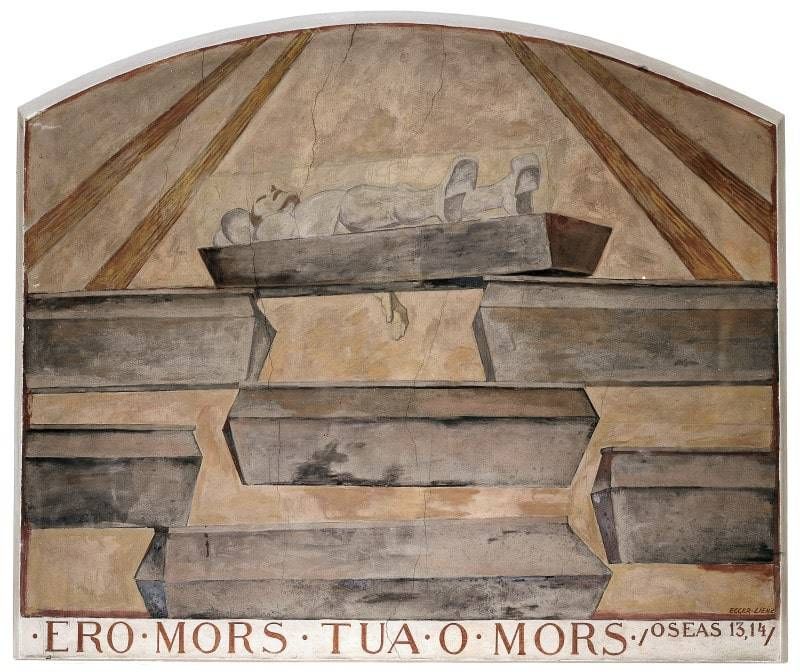

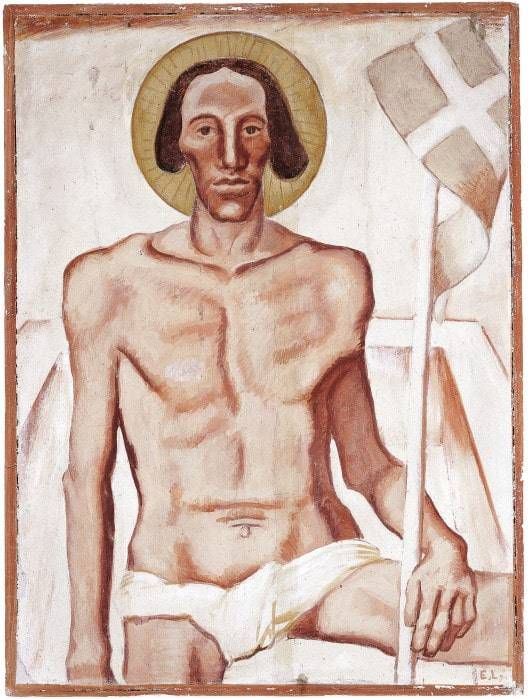

Begleitend zu Bau und Feierlichkeiten entwickelte sich jedoch eine handfeste Kontroverse zwischen Egger-Lienz und dem Dekan von Lienz, Gottfried Stemberger, über die Darstellung des „Auferstandenen“ in der Gedächtniskapelle. Kaum oder gar nicht nahm man damals innerhalb des zusammenhängenden thematischen Bogens Anstoß an: „Sämann und Teufel“ mit letzterem verantwortlich für die Aussaat des Bösen; den „Namenlosen“ als aufgehende Saat des Hasses im Krieg; oder am „Totenopfer“ mit seinen Särgen als vorläufiges Ende. Den Abschluss des Zyklus bildete Christus, der Erlöser – der aber eben Stemberger und anderen zu wenig göttlich vorkam bzw. in der Presse sogar als „Schwindsüchtiger“ oder als „Indianerhäuptling, wenn nicht der Nasenring fehlte“, verspottet wurde.

Der Skandal mündete schlussendlich in der Verhängung des Interdiktes durch den Vatikan in Rom mit 5. Mai 1926, weshalb in der Kapelle keine Gottesdienste mehr gefeiert werden durften. Und zwar bis zur Neufassung des Kirchenrechts 1983, das eine ortsbezogene Gottesdienstsperre nicht mehr vorsah. Die Neuweihe der Kapelle erfolgte im Juni 1987.

Auf eigenen Wunsch liegt Albin Egger-Lienz in „seiner“ Kapelle begraben.

Bezirkskriegerdenkmal

Die wechselhafte, mit einem handfesten Skandal versehene Geschichte des Bezirkskriegerdenkmals beginnt nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Bezirkshauptmann Erich Kneußl konnte für die Restaurierung der Arkaden bei der Lienzer Pfarrkirche St. Andrä und die dortige Errichtung eines Bezirkskriegerdenkmals für die Gefallenen alle 50 Gemeinden gewinnen, federführend die Stadt Lienz.

Die Baumaßnahmen erfolgten 1924/25 nach Plänen des Architekten Clemens Holzmeister. Albin Egger-Lienz stattete die eigens konzipierte Gedächtniskapelle mit einem vierteiligen Bilderzyklus aus. Die feierliche Eröffnung mit rund 10.000 Teilnehmern und unter Anwesenheit von Bundespräsident Michael Hainisch, Landeshauptmann Franz Stumpf und Bischof Sigismund Waitz fand am 8. September 1925 statt.

Das Denkmal sollte nicht nur an die Kriegsopfer 1914 – 1918 erinnern, sondern auch dem nach dem Verlust Südtirols noch stärker isolierten Bezirk Lienz erste Facetten einer neuen Identität verleihen.

1950 – 1962 folgten schrittweise die Aufnahme auch aller rund 1.800 Gefallenen des Bezirks aus dem Zweiten Weltkrieg – die Toten des Bombenkriegs benannte man in der Kapelle – sowie erneute intensive Renovierungsarbeiten, um das Denkmal vor dem Verfall zu bewahren.